日本語は、世界中の言語のなかでも特に難しく、複雑で面白く、奥が深いといわれます。そのため昔から、和歌、俳句はもとより、謎なぞ、尻とり、語呂あわせ、替え歌、など言葉遊びもいろいろあって、子どもから大人まで暮らしのなかで結構楽しんできました。

なかでも回文は、上から読んでも下から読んでも同じになる文章で、知的レベルの高い遊びです。まず、何気なしに言っている「新聞紙」「歌うたう」などが初級。少しひねると「寝息大きいね」「夜スキヤキするよ」。なんか自分でもつくれそうにみえて、なかなか上手くはいかないものですが。そして上級になると「確かにこの八百屋の子に貸した」「品川に今棲む住まい庭がなし」。ウームと感心しちゃいます。

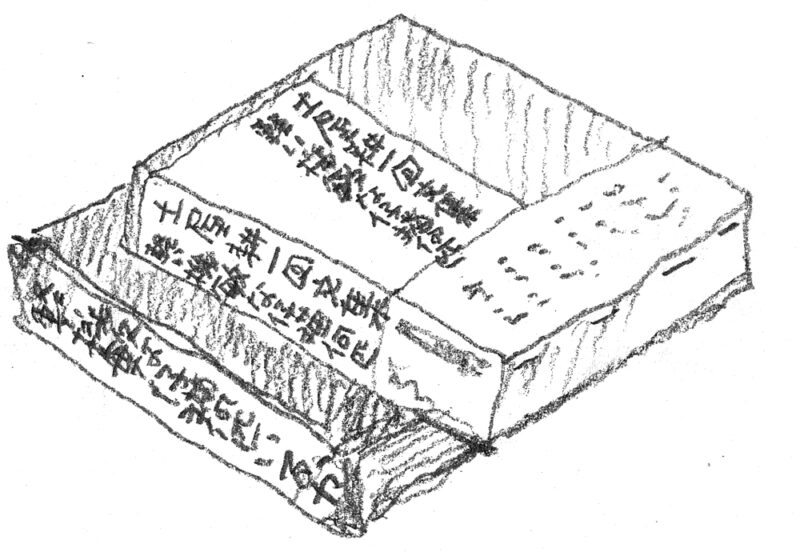

コピーライターで、回文づくりの名人でもあった故・土屋耕一氏が出した本のタイトル『軽い機敏な仔猫何匹いるか(かるいきびんなこねこなんびきいるか)』があります。回文のお手本集で、面白い本です。

歴史をさかのぼれば室町時代に、正月初夢用につくられた回文歌があります。この歌を書いた紙片を枕の下に敷いて寝れば、いい初夢がみられるというものです。「長き夜の遠の眠りの皆目覚め、波乗り船の音のよきかな」(なかきよのとおのねふりのみなめさめ、なみのりふねのおとのよきかな)。回文の一大傑作で、最高位に置くべきでしょう。