NHK の TV ニュースを観ていたら、「これはいよいよ、いたちごっこの様相を呈してきました」という言葉にちょっと引っかかりました。お互いが同じことを繰り返してケリがつかない、という意味で私たちもふだん使うことがあります。

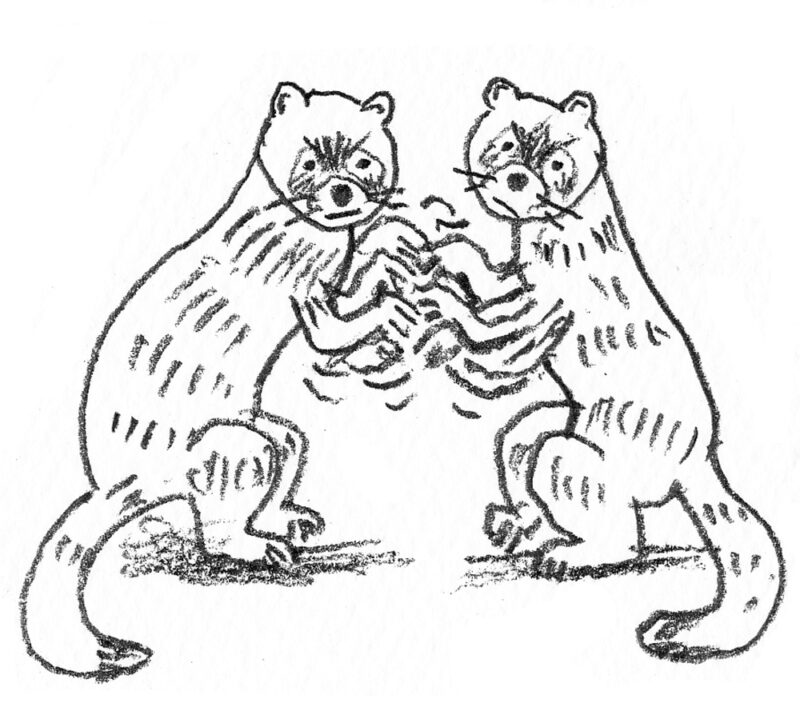

でも、今ではイタチ(小犬ぐらいの小動物)なんて見たこともないのに、それに”ごっこ”をつけた言葉なんて、ハテナと辞書を引いてみたらありました。『子どもの遊びの一つ。二人で向かいあって、「いたちごっこ」「ねずみごっこ」と唱えながら互いに相手の手の甲をつねって重ねていく遊び。双方で同じことを繰り返していつまでも埒があかないこと』だそうです。

「いたちごっこ」は江戸時代後期に流行った遊びだとか。明治、大正、昭和、平成と百五、六十年ぐらいたって、ほとんど死語に近い遊びの名前が、意味が通じる表現として NHK でも使われているのって、とても不思議ですよね。

「ごっこ」といえば、われら古い昭和世代は「鬼ごっこ」、「水雷艦長ごっこ」「プロレスごっこ」など懐かしく思い出しますが、今の子どもたちはゲームソフトでピコピコしながら遊ぶしかないのでしょうかね。